【開催レポート】流域ぷらっとフォームイベント『流域ってなんだ?みずからつながるくらしと自然』

- 事務局 流域ぷらっとフォーム

- 2024年7月27日

- 読了時間: 5分

更新日:2025年7月16日

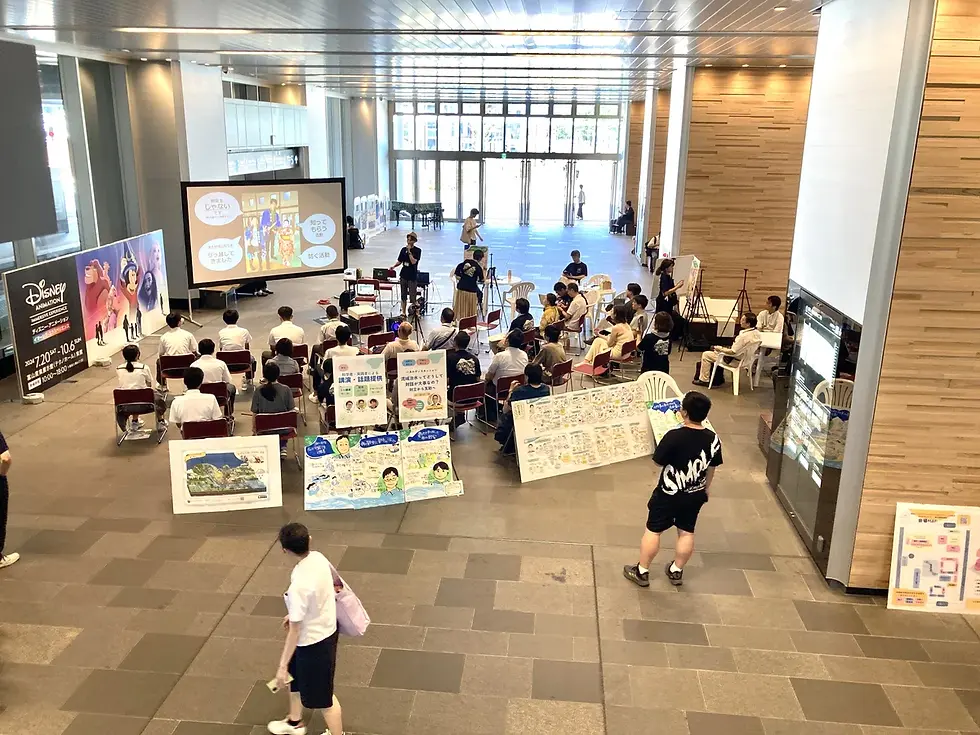

2024年7月27日、「流域ってなんだ?みずからつながるくらしと自然」というイベントを、富山駅の南北自由通路で開催しました。

当日の熱気や雰囲気は、ぜひ90秒のダイジェスト動画でご覧ください!

イベントの背景と目的

「流ぷら」では、流域での暮らしを見直し、これからの未来をともに考えるために、これまでワークショップやシンポジウムなどを行ってきました。

この取り組みの特徴は、「行政担当者だけでなく、一般市民や学生など多様な人々と科学者をつなぎ、多角的な視点で『流域』を考え、交流する場をつくること」にあります。

2024年夏は、これまで参加いただいた方とのつながりを活かしつつ、より多くの方が「流域」について知るきっかけになるよう、初の駅構内での開催にチャレンジしました。

イベント概要

当日は、大学や行政、高校生の出展ブースをはじめ、講演会、パネルディスカッション、ジオラマ展示、流域ツアー、先端研究のポスター展示など、さまざまな切り口から「流域」を知り、考えることができる内容を用意しました。

関心を持つ方々だけでなく、富山駅を通りかかった方も多数立ち寄ってくださいました。富山市の歩行者通行量調査を参考にすると、少なく見積もっても1,000〜2,000人がイベントの様子を目にされたと推定されます。

参加者から聞こえた声

当日は、たまたま駅を通りかかった方も足を止め、ブースや講演に参加してくださいました。いただいた声の一部をご紹介します。

流域はただあるものではなく、災害を防ぐために環境を工夫したり、町への歴史などを知ることが重要だと実感した。

富山は川が多いから、確かに大事そう。

富山は平和だと思っていたけれど、最近地震が起きたりして不安がある。

土木分野で仕事してます。 子供にもわかりやすい展示はジオラマでした。

流域模擬ツアーがとても面白かった。各ブースで丁寧に説明してもらえたことはとてもよかった。都度、質問できる雰囲気だとなおよかったと思う。

こうした声から、「流域」というテーマをそれぞれの立場で感じ、考えるきっかけとなったことがうかがえます。

各プログラムの詳細

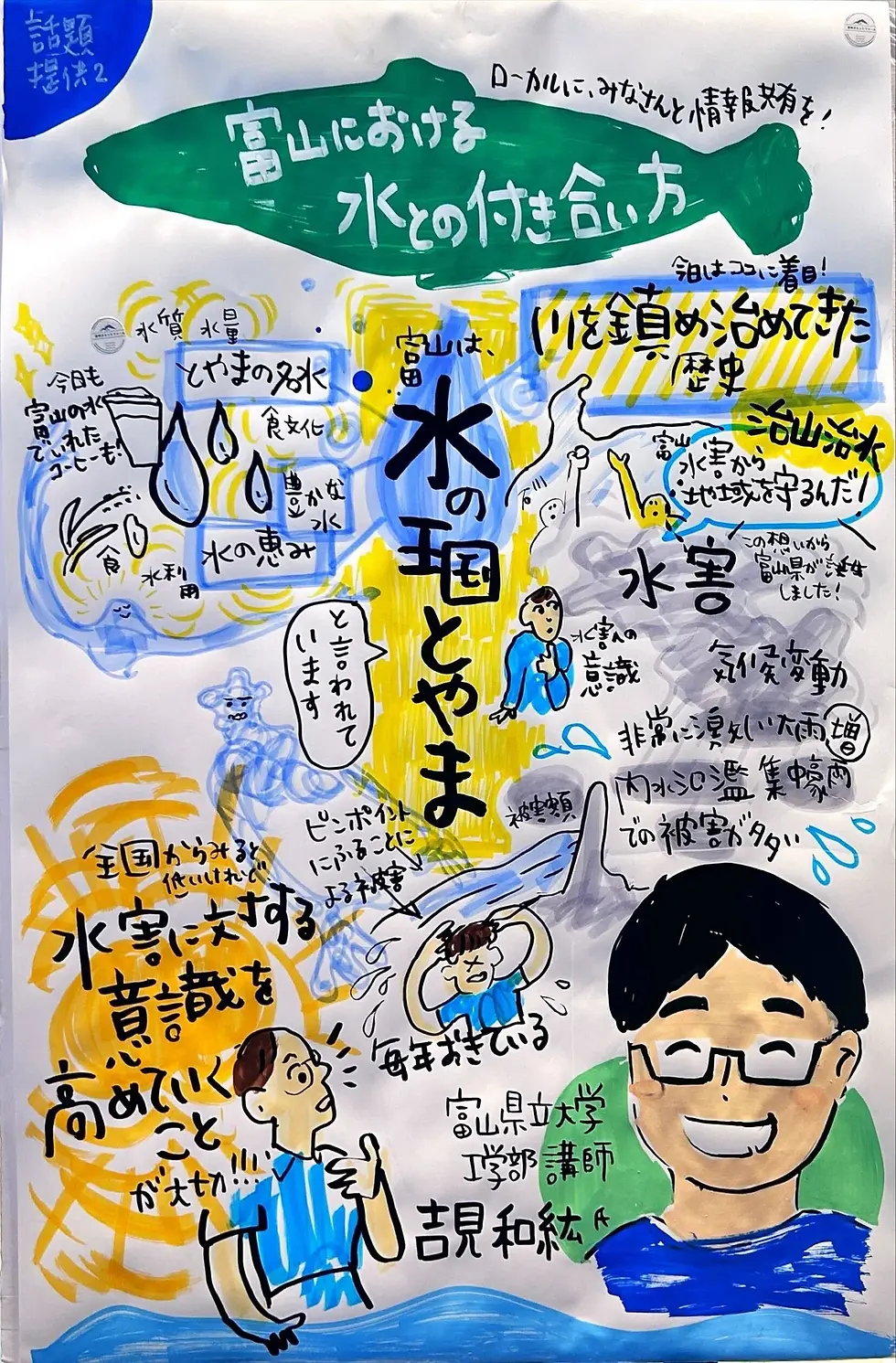

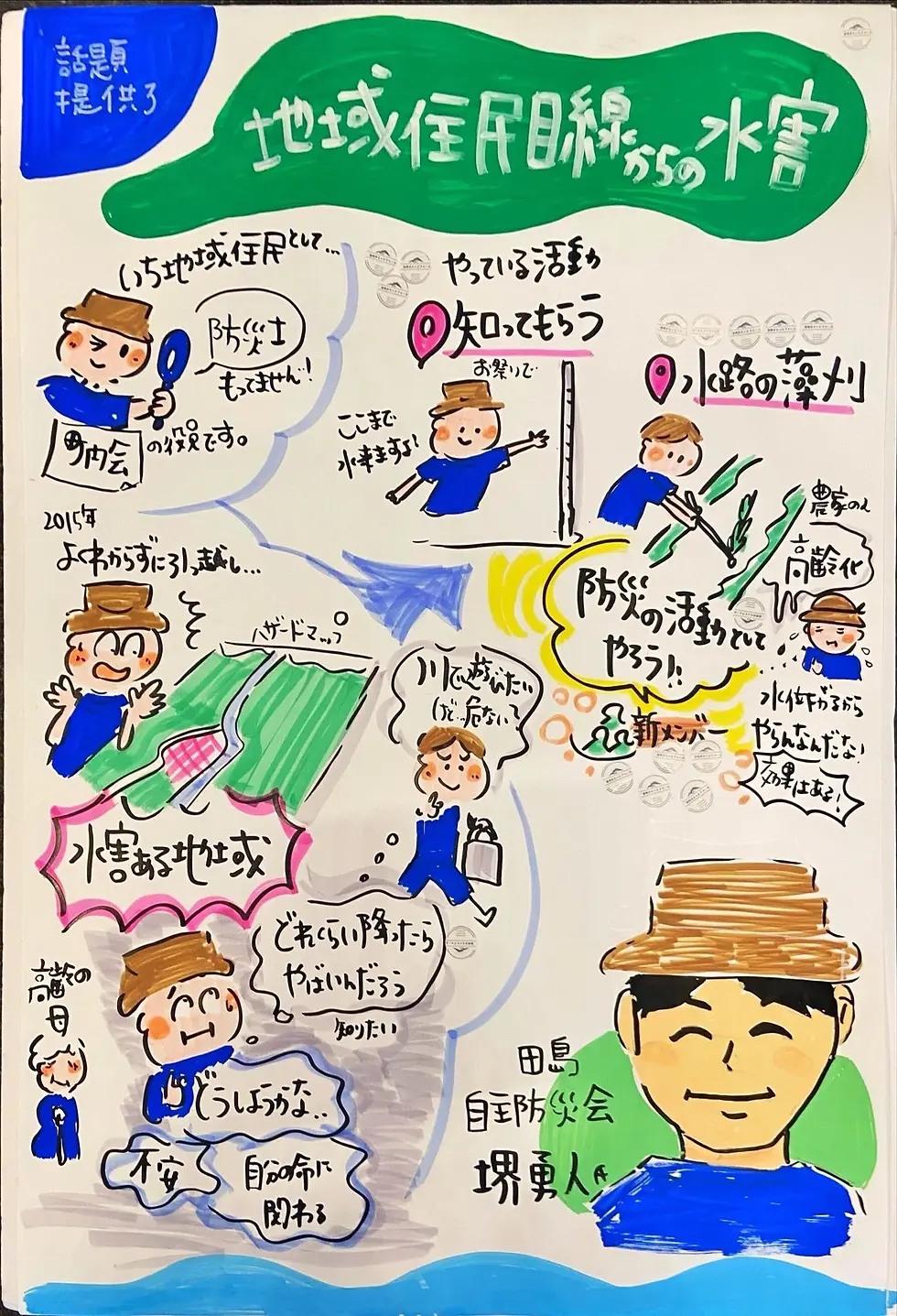

※講演や話題提供、パネルディスカッションでは、参加者がそれぞれのペースで内容を理解しやすいように、グラフィックレコーディングを活用しています。また、印象に残った場面や「これは大事だな」と感じたポイントにシールを貼ってもらうことで、内容をより主体的・インタラクティブに受け取れる仕掛けも取り入れました。みなさんもぜひ、「自分にとって大事だな」と思うところを探しながら、ご覧になってみてください。

■講演

東京大学の沖大幹教授が、水をめぐる全体像や背景について、わかりやすく解説してくださいました。

■話題提供

富山県立大学 吉見和紘講師:富山における水との付き合い方

富山市 田島地区 自主防災会 堺さん:地域住民目線からの水害

富山の流域の特徴や、地域内で実際に行われている具体的な取り組みについてもお話しいただきました。こうしたお話を通じて、流域のことがより身近に感じられ、普段の暮らしとのつながりに気づく時間となりました。

■パネルディスカッション

テーマ:「流域治水ってどうして対話が大事なの?~対立から互助へ~」

科学者たちが、河川管理者・農家・市民の立場になりきってロールプレイ。富山市副市長・美濃部雄人さんも加わり、それぞれの立場から見える率直な意見や課題、相違点を語り合いました。

「対話」がなぜ重要なのかがリアルに伝わる、貴重な時間になりました。

■流域模擬ツアー

普段はなかなか見に行けない川の上流〜下流までを、会場内のジオラマで再現。

■そのほかの展示・企画

多様な立場の方々による展示や企画がありました。

親子で楽しめるビンゴ

富山市の防災備蓄体験ブース

研究ポスター展示など

各ブースの内容はスライドからご覧いただけます。

「駅構内」という日常的な場所で開催したことで、まさに本来の“フォーラム”としての機能を果たせたイベントでした!

主催:流域ぷらっとフォーム

共催:富山市、富山県立大学

後援:富山県、国交省北陸地方整備局富山河川国道事務所、環境省中部地方環境事務所、富山市教育委員会

協力:東京大学、中央大学、岐阜大学、「SDGsの達成に向けた競争的研究開発プログラム(SOLVE for SDGs)、他協力団体等

コメント